이전

다음

전자책종이책 11,520원

- 전자책정가6,700원

- 판매가6,700원

- 쿠폰할인가6,030원

- 마일리지330원(5%) + 멤버십(3~1%)

- [eBook] 마당을 나온 암탉 - 아동용

-

선택한 도서 총 1권 / 구매가 6,700원쿠폰 할인가 6,030원

- 배송상품이 아닌 알라딘 뷰어에서 이용 가능한 디지털상품이며, 프린트가 불가합니다.

-

이용 안내

기본정보

기본정보

이벤트

이벤트

알라딘 리뷰

알라딘 리뷰

"고단한 비상(飛翔)의 꿈"

꿈이나 소망, 자유에의 바람은 마치 별빛을 보는 것과 같다. 그저 보는 것만으로는 참 아름답기도 하거니와 근원모를 그리움들을 한껏 갖게 하지만, 꿈을 실제로 이루려는 과정은 얼마나 어려운가 말이다. 꿈으로의 그리움은 안온할지 몰라도 꿈으로의 의지는 결코 편안하지 않다.

하지만 궁금한 생각이 하나 든다. 어째서 편안함과 안온함이 가득한 일상을 마다하고 생각뿐일지언정 한결같이 '꿈'으로의 의지를 가슴에 가득 담는 것일까.

"거의 하루종일 발레 외에는 아무것도 하지 않고 고된 훈련을 거듭하는 것 같은데, 고통스럽진 않나요?"

"웬걸요, 하루에도 수십 번씩 그만두고 싶어지고 그 수십 번 가운데 몇 번씩은 죽고 싶어지기도 해요."

"그렇다면 왜 그토록 자신을 몰아쳐 발레를 하는 거죠? 그런 게 꿈인가요?"

"꿈이요-, 그런 건 잘 모르겠어요. 확실히 발레를 하는 시간의 거의 대부분은 너무나 힘들고 괴로워서 이대로 내 삶이 망가져 버리는 게 아닌가 싶기도 해요. 하지만 예측할 수 없는 어느 한 순간, 정말로 찰라의 한 순간인데요, 갑자기 온 몸이 부르르 떨리면서 가슴이 터질 것 같은 충만함이 느껴져요. 그리고 그 느낌은 한 번 맛보면 몸으로부터 떼어낼 수 없지요."

"꿈은 삶이다."

처음엔 암탉이 모성애를 발휘하는 동화라길래 그냥 시큰둥했었지요. 왜 그런 동화 많잖아요. 자신의 아이를 지키기 위해 차에 뛰어들거나, 희생을 말없이 감수하는..물론 내용이야 감동스럽지만, 쉽게 수긍은 안가더군요.

그런데 잎싹은 제게 '모성애'라는 의미를 다르게 보여주었어요. 잎싹에게 모성은 하나의 꿈이었어요. 평생을 갇혀서 달걀을 낳아야 하는 닭장을 나오고, 알을 품고, 자신의 아기를 갖는다는 것, 그게 남을 위해 알을 낳던 암탉 잎싹의 꿈이었습니다.

잎싹이라는 이름도 꽃을 피우기 위해 헌신을 다하는 아름다운 잎사귀라는 뜻이래요. 자신의 이름을 이렇게 짓고난 걸 보면 잎싹은 확실히 진실한 꿈을 꾸는 닭이었나 봐요. 그런 그녀가 청둥오리의 알을 품게 되었을 때, (달걀을 품지못해) 안타까워하면서도 그녀와 함께 족제비를 경계하고 있는 저를 보았지요.

그녀는 꿈을 이루기 위해서 얼마나 힘이 들었을까요? 닭장에서 폐계로 찍혀 들어간 '죽음의 구덩이'에서 족제비를 피해 도망쳐야 했고, 마당의 닭들에게 없신여김과 내쫓김을 당했지요. 그것뿐인가요? 자신이 품었던 청둥오리 새끼를 위해 그녀는 날마다 보금자리를 바꾸어야 했어요. 청둥오리를 노리는 족제비때문이지요. 날지도 못하고, 한갓 달걀을 낳던 양계장의 암탉에게 어디 그 일이 쉬운 일이었을까요?

김환영의 그림은 그런 잎싹의 모습을 너무도 애처롭게 보여주고 있었어요. 목 둘레의 털이 숭숭 빠져버린 늙은 암탉의 모습. 그리고 잎싹을 둘러싼 갖가지 동물들의 생생한 눈빛을요.

사실 잎싹이 살았던 닭장을 둘러싼 마당에는 여러 종류의 동물들이 살고 있었지요. 그저 주인이 시키는 대로 알을 낳던 양계장의 닭들, 달걀을 품고 병아리를 부화시키는 것을 너무나도 당연하게 생각하는 마당의 암탉, 상대방보다는 자신의 권위를 지키기 위해 몰두하던 수탉, 그리고 날기를 포기하고 인간과 닭의 무리 가운데 끼여 삶을 유지하던 집오리들... 그런데 저는 여기에서 사람들의 모습을 보았어요. 지금에 만족해서 하루하루를 무작정 살아가는 사람들, 꿈을 접은 채 그냥 편하게 살아가려는 사람들의 모습을요.

이 동물들 속에서 잎싹이 단연코 빛날 수 있었던 것은 꿈을 가지고 있었고, 그 꿈을 이루기 위해 모든 것을 다 바쳤던 때문이지요. 심지어 족제비의 새끼를 위해 자신의 늙은 몸을 보시하는 잎싹의 모습에서는 흡사 성자(聖者)의 모습이 보이기도 해요. 아울러 꿈을 이루는 과정에서 삶과 죽음, 그리고 생명의 아름다움을 이해해나간 그녀의 성숙과정도 놀랍구요.

책을 덮고 앞표지를 자세히 보았습니다. 아기 청둥오리를 데리고 의젓하게 걷는 잎싹, 저는 그녀의 모습이 너무도 사랑스럽고 자랑스러웠어요. 둘이 아주 잘 어울렸구요. 비록 잎싹의 죽음으로 이 동화는 끝을 맺지만 그녀는 정말로 행복했으리라고 생각해요. 꿈을 이루었으니까요. - 유여종(2000-06-18)

"암탉이라지만 서로 달라. 그걸 모른단 말이야? 내가 문지기로 살아야 하고, 수탉이 아침을 알리는 게 당연한 것처럼 너는 본래 닭장에서 알을 낳게 되어 있었잖아. 마당이 아니라 바로 닭장에서! 그게 바로 규칙이라고."별이란, 아니 별빛은, 멀리 있기 때문에 아름답게 보인다. 하지만 별에 도달하는 길은 거의 불가능하게 보일 정도로 고단하며 그 여정의 험난함은 생각처럼 아름답지 않을 게 틀림없다. 겨우겨우 도달한다고 할지라도 별빛에 온몸이 타버릴지 모른다.

"그런 규칙이 싫을 수도 있잖아. 그럴 때는 어떡해?"

"쓸데없는 소리!" (본문 54쪽)

꿈이나 소망, 자유에의 바람은 마치 별빛을 보는 것과 같다. 그저 보는 것만으로는 참 아름답기도 하거니와 근원모를 그리움들을 한껏 갖게 하지만, 꿈을 실제로 이루려는 과정은 얼마나 어려운가 말이다. 꿈으로의 그리움은 안온할지 몰라도 꿈으로의 의지는 결코 편안하지 않다.

"내가 돌담 위에서 한 번 더 홰를 치거든 이 곳을 나가라. 나그네는 갈 곳이 마땅치 않아서 머물게 됐지만 너는 갈 곳이 있어. 닭장 말이야. 닭장은 안전해 암탉이 아무리 용감해도 언제나 족제비로부터 도망칠 수 있는 건 아니니까." (본문 42쪽)어쩌면 대부분의 사람들은 '바라보는 꿈'에 안주할 뿐 실제 꿈을 이루려고 하는 의지는 본래 갖고 있지 않은지도 모른다. 그래서 꿈은 늘 허공에 떠있을 뿐 다리를 땅 위에 붙이지 못하며 그 때문에 '허황된 꿈'이니 '그저 꿈일 뿐이야'라는 식으로밖엔 이야기되지 않는다. 아니라고 고개를 좌우로 젖는 이라면 어디, 가슴에 귀를 대고 스스로에게 다시 물어보라.

하지만 궁금한 생각이 하나 든다. 어째서 편안함과 안온함이 가득한 일상을 마다하고 생각뿐일지언정 한결같이 '꿈'으로의 의지를 가슴에 가득 담는 것일까.

"한 가지 소망이 있었지. 알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것! 그걸 이루었어. 고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어. 소망 때문에 오늘까지 살았던 거야. 이제는 날아가고 싶어. 나도 초록머리처럼 훨훨, 아주 멀리까지 가 보고 싶어!"언젠가 한 발레리나의 인터뷰 기사를 본 일이 있다. 기사의 내용은 기억 안으로 파고들어 자리하면서 많은 부분이 왜곡되었음이 틀림없고, 꼼꼼하지 않은 기억력 탓에 그나마 구체적으로 기억하지도 못하지만 대충 이런 대화였던 것 같다.

입싹은 날개를 퍼덕거려 보았다. 그 동안 왜 한 번도 나는 연습을 하지 않았을까. 어린 초록머리도 저 혼자 서툴게 시작했는데.

"아, 미처 몰랐어! 날고 싶은 것, 그건 또 다른 소망이었구나. 소망보다 더 간절하게 몸이 원하는 거였어." (본문 189쪽)

"거의 하루종일 발레 외에는 아무것도 하지 않고 고된 훈련을 거듭하는 것 같은데, 고통스럽진 않나요?"

"웬걸요, 하루에도 수십 번씩 그만두고 싶어지고 그 수십 번 가운데 몇 번씩은 죽고 싶어지기도 해요."

"그렇다면 왜 그토록 자신을 몰아쳐 발레를 하는 거죠? 그런 게 꿈인가요?"

"꿈이요-, 그런 건 잘 모르겠어요. 확실히 발레를 하는 시간의 거의 대부분은 너무나 힘들고 괴로워서 이대로 내 삶이 망가져 버리는 게 아닌가 싶기도 해요. 하지만 예측할 수 없는 어느 한 순간, 정말로 찰라의 한 순간인데요, 갑자기 온 몸이 부르르 떨리면서 가슴이 터질 것 같은 충만함이 느껴져요. 그리고 그 느낌은 한 번 맛보면 몸으로부터 떼어낼 수 없지요."

이제는 더 도망칠 수가 없었다. 그럴 까닭도 없고 기운도 없었다.아마도 '잎싹'이 죽음에 이르러 바라본 저 몸 아래 지상의 풍경들이란 발레리나가 어느 한 순간에 맛보았던 가슴 가득한 충만함과 연결되어 있을 게다. 마당이라는, 어쩌면 평온하고 걱정없는 보호 울타리를 넘어 겉품새는 초라할지언정 당당하게 내딛을 수 있는 자신만의 풍경을 찾아내어 그것을 바라보는 것, 그것이야말로 잎싹에겐 비상으로의 꿈이었을지니. - 임지호(2000-07-19)

"자, 나를 잡아먹어라. 그래서 네 아기들 배를 채워라."

잎싹은 눈을 감았다. 순간 목이 콱 조였다. 무척 아플 줄 알았는데 오히려 뼈마디가 시원해지는 느낌이었다.

"나를 물었구나, 드디어..." (본문 190쪽)

"꿈은 삶이다."

처음엔 암탉이 모성애를 발휘하는 동화라길래 그냥 시큰둥했었지요. 왜 그런 동화 많잖아요. 자신의 아이를 지키기 위해 차에 뛰어들거나, 희생을 말없이 감수하는..물론 내용이야 감동스럽지만, 쉽게 수긍은 안가더군요.

그런데 잎싹은 제게 '모성애'라는 의미를 다르게 보여주었어요. 잎싹에게 모성은 하나의 꿈이었어요. 평생을 갇혀서 달걀을 낳아야 하는 닭장을 나오고, 알을 품고, 자신의 아기를 갖는다는 것, 그게 남을 위해 알을 낳던 암탉 잎싹의 꿈이었습니다.

잎싹이라는 이름도 꽃을 피우기 위해 헌신을 다하는 아름다운 잎사귀라는 뜻이래요. 자신의 이름을 이렇게 짓고난 걸 보면 잎싹은 확실히 진실한 꿈을 꾸는 닭이었나 봐요. 그런 그녀가 청둥오리의 알을 품게 되었을 때, (달걀을 품지못해) 안타까워하면서도 그녀와 함께 족제비를 경계하고 있는 저를 보았지요.

그녀는 꿈을 이루기 위해서 얼마나 힘이 들었을까요? 닭장에서 폐계로 찍혀 들어간 '죽음의 구덩이'에서 족제비를 피해 도망쳐야 했고, 마당의 닭들에게 없신여김과 내쫓김을 당했지요. 그것뿐인가요? 자신이 품었던 청둥오리 새끼를 위해 그녀는 날마다 보금자리를 바꾸어야 했어요. 청둥오리를 노리는 족제비때문이지요. 날지도 못하고, 한갓 달걀을 낳던 양계장의 암탉에게 어디 그 일이 쉬운 일이었을까요?

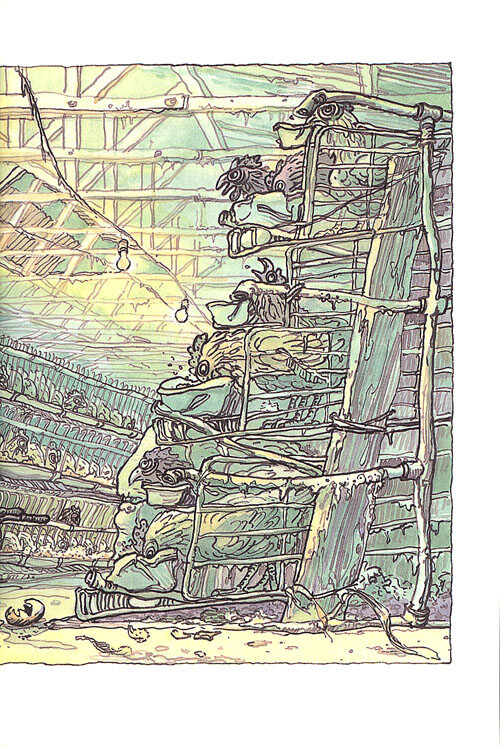

김환영의 그림은 그런 잎싹의 모습을 너무도 애처롭게 보여주고 있었어요. 목 둘레의 털이 숭숭 빠져버린 늙은 암탉의 모습. 그리고 잎싹을 둘러싼 갖가지 동물들의 생생한 눈빛을요.

사실 잎싹이 살았던 닭장을 둘러싼 마당에는 여러 종류의 동물들이 살고 있었지요. 그저 주인이 시키는 대로 알을 낳던 양계장의 닭들, 달걀을 품고 병아리를 부화시키는 것을 너무나도 당연하게 생각하는 마당의 암탉, 상대방보다는 자신의 권위를 지키기 위해 몰두하던 수탉, 그리고 날기를 포기하고 인간과 닭의 무리 가운데 끼여 삶을 유지하던 집오리들... 그런데 저는 여기에서 사람들의 모습을 보았어요. 지금에 만족해서 하루하루를 무작정 살아가는 사람들, 꿈을 접은 채 그냥 편하게 살아가려는 사람들의 모습을요.

이 동물들 속에서 잎싹이 단연코 빛날 수 있었던 것은 꿈을 가지고 있었고, 그 꿈을 이루기 위해 모든 것을 다 바쳤던 때문이지요. 심지어 족제비의 새끼를 위해 자신의 늙은 몸을 보시하는 잎싹의 모습에서는 흡사 성자(聖者)의 모습이 보이기도 해요. 아울러 꿈을 이루는 과정에서 삶과 죽음, 그리고 생명의 아름다움을 이해해나간 그녀의 성숙과정도 놀랍구요.

책을 덮고 앞표지를 자세히 보았습니다. 아기 청둥오리를 데리고 의젓하게 걷는 잎싹, 저는 그녀의 모습이 너무도 사랑스럽고 자랑스러웠어요. 둘이 아주 잘 어울렸구요. 비록 잎싹의 죽음으로 이 동화는 끝을 맺지만 그녀는 정말로 행복했으리라고 생각해요. 꿈을 이루었으니까요. - 유여종(2000-06-18)